|

犢鼻(とくび) |

“踏み出す前の気づきの関所”

心と脚の「一歩」がかみ合わないときに反応するツボ

進みたいのに進めない、そんな膝に潜む迷いを調える場所

単なる膝の痛み止めに留まらず、人生の歩行に寄り添う経穴

英語

Stomach(ST)35

Dubi(Calf's Nose)

犢鼻(とくび)

足の陽明胃経35

The Stomach Meridian of Foot Yangming

犢鼻

とくび

tokubi

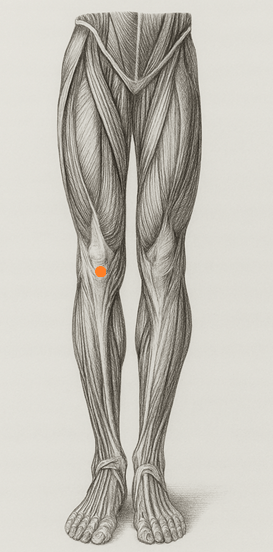

取穴部位

膝蓋骨下縁と脛骨上端との中間で、膝蓋靭帯の中心部。

押すと軽い圧痛を感じる場所に位置し、膝を軽く曲げるとくぼみが現れる。

筋肉・靭帯

膝蓋靭帯(靱帯性経穴)

運動神経

※直接的な筋支配は少ないが、関連する大腿四頭筋は大腿神経支配

知覚神経

伏在神経 膝蓋下枝

血管

膝関節動脈網(外側膝動脈・内側膝動脈などの吻合網)

主治

・膝関節痛、変形性膝関節症、ジャンパー膝、オスグッド病などの疼痛

・関節の腫れ、熱感、可動域制限

・歩行困難、正座の困難

・慢性膝関節炎に対する疼痛緩和と循環促進

経穴の性質

局所的治療に強い靱帯部位の経穴。

気血の停滞が起こりやすい膝前面の「関所」のような役割。

膝関節の血流・滑液の流れを調整する役目を担う。

名前の由来(独自解釈)

「犢」は子牛、「鼻」は突き出た部分を意味する。

つまり「犢鼻」とは、膝が軽く屈曲したときに前方へ突き出す膝頭の下、まるで子牛の鼻面のような形をした部位を象徴している。

また、子牛の鼻は本能的に母乳を求めて動き回る象徴でもあり、

「本能的な動き」「生きる力の源泉」という意味合いを秘めているとも解釈できる。

中医学的解釈

・足の陽明胃経に属し、陽気が集まる膝関節において「気の関所」とされる

・気血の滞り、風湿の停滞、寒湿による痺れや重だるさに用いられる

・経絡の通達を促し、下肢全体の巡りを回復させる役目

心理・スピリチュアル的視点(独自解釈)

膝は「前に進む」ことと深く関わる部位。

犢鼻はその中心にあり、「踏み出すことへの恐れ」「人生の迷い」が現れやすい。

・変化を恐れて止まっている時に痛みが出やすい

・家族や職場など、環境の中で“流れに逆らいすぎて”膝が固くなることも

・「本当はこうしたいのにできない」——そんなジレンマが表出する経穴

臨床応用メモ

・高齢者の変形性膝関節症では、外側と内側から犢鼻を囲むように刺鍼し、

滑液の循環改善と気血の通路を開くようにすると効果的

・「梁丘+犢鼻+足三里」の組み合わせで膝周囲の慢性疾患に対応

・中高生のスポーツ膝痛にも使用されるが、炎症が強い場合は圧迫せず温灸や接触鍼を活用

セルフケア・家庭での活用法

・正座がつらい時や、立ち上がり時に膝が痛む場合に、

膝を軽く曲げ、親指または人差し指で両側の犢鼻をゆっくり押圧

・寒い季節や冷え症の人は、お灸や温タオルで温めることで循環が改善されやすい

・気持ちが落ち込んで前に進めない時にも、足元からエネルギーを流すつもりで指圧するとよい

注意点

・腫脹がある場合は直接の押圧や鍼灸を避け、周囲の反応点を使って調整

・滑液包炎や感染症による腫れが疑われるときは、鍼灸よりまず医療機関の診断を

→足三里(あしさんり)

←梁丘(りょうきゅう)

→足の太陰脾経

←手の陽明大腸経

関連記事