|

東洋医学の膀胱 |

「東洋医学 膀胱 ゆるみ」

「感情 排泄 排尿 トラブル」

「膀胱 副交感神経 手放し」

「膀胱 頻尿 ストレス」

「膀胱 排尿 我慢 社会」

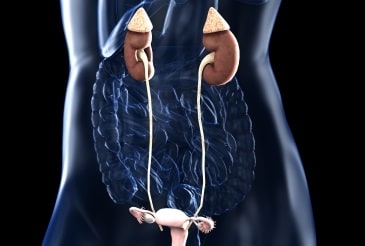

膀胱

東洋医学

人体内にとり入れられた水分は、肺、脾、腎、三焦(さんしょう)の働きによって、全身を巡ったあと、気化作用により膀胱に集められ、尿となり排泄される。

★■膀胱は「余白」と「ゆるみ」の象徴

膀胱は、不要なものを一時的に「ためておく」場所であると同時に、適切なタイミングで「手放す力」も担っている。

このバランスが崩れると、身体も心も「ためすぎ」「出しすぎ」の症状として表れる。

★■排尿のリズム=安心のリズム

頻尿や失禁は、身体の不安信号ともいえる。安全が確保されていない環境では、副交感神経が優位にならず、排尿のタイミングも乱れやすい。

つまり、排尿の状態は「その人の安心感」のバロメーターである。

★■膀胱と感情の関係

怒りや悲しみを「ため込みすぎる」人は、排尿がうまくいかないことがある。特に、緊張状態が長く続くと膀胱の気化が滞り、頻尿や排尿困難となって現れやすい。

★■現代は「排泄の我慢」が当たり前

学校や職場での「トイレに行けない空気」は、身体の自然なリズムを壊す大きな要因。これにより、排尿機能だけでなく、感情の排泄や思考の切り替えもうまくできなくなる。

膀胱の病証

腎の陽気が不足すると膀胱の気化作用が低下し、排尿不利、閉尿となる。

腎気不固により膀胱の固摂機能が低下し、失禁、残尿となる。

湿熱が膀胱にこもると、頻尿、尿混濁、結石を伴う。

★■排尿の不調は「社会的我慢」の結果

排尿の問題は、単なる内臓の問題だけではなく、生き方や社会環境の抑圧の現れであることが多い。

自分のペースで「ゆるみ、出せる」環境作りが、膀胱養生の第一歩となる。

★■膀胱がうまく働かないと「眠り」にも影響

夜間頻尿や残尿感による中途覚醒は、腎と膀胱の陰陽の失調の結果。眠りの質を上げたいなら、まず日中の排尿リズムと身体の冷えを整えることが大切である。

関連記事